Wir haben einen Laser - und schießen damit auf atmende Zellen!

Im Labor der Arbeitsgruppe Batteriesysteme erklärt Sebastian Gielinger den Interferometrie-Messstand. Hier werden die minimalen Ausdehnungen von Batterien gemessen, die bei jedem Ladezyklus (größtenteils reversibel, daher "atmend") sowie auch über die gesamte Lebensdauer (permanent) auftreten. Hiermit können z.B. die Geometrien der Bauräume und Gehäuse von Traktionsbatteriesystemen auch über lange Lebenszeiten sicher ausgelegt werden. Ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit gerade neuer Batterie-Chemien und -Komponenten und ein weiterer Baustein für die Mobilitätswende für elektrische Fahrzeuge aller Art.

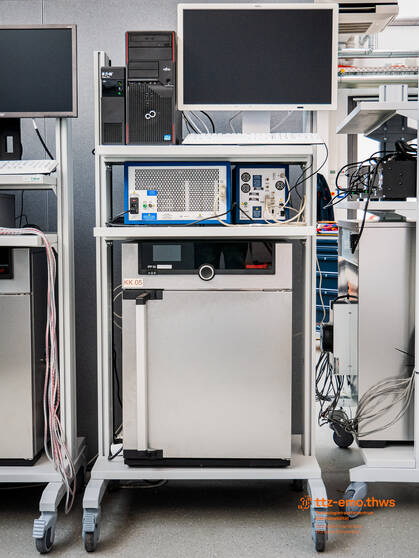

Interview im Labor der AG Leistungselektronik ⚡

Diese Woche steht im Labor der Leistungselektronik Sebastian Weickert Rede und Antwort zu einem aktuellen Versuch. In diesem wird überprüft, ob sich Kühlkörper entsprechend den vorher durchgeführten Simulationen verhalten. Denn für die nächste Generation des Prüfumrichters HSI-6 von tetranes wurden das Material und die Form der Kühlkörper optimiert.

Sebastian erklärt, wie der Test aufgebaut ist und welche speziellen Lösungen das TTZ-EMO für solche Art von Test mit hohen Lasten bereithält. Ein interessanter Einblick in eines der Labore am TTZ-EMO und auf einen kleinen Teil der verschiedenen Komponenten, die für die dortige Arbeit notwendig sind.

TTZ-EMO unterstützt die Polizei beim Umstieg auf E-Autos

Bereits 2023 startete Bayerns Innenminister Joachim Herrmann das Pilotprojekt zum Test von 20 voll ausgestatteten elektrischen Einsatzfahrzeugen. Hierbei wurden die Nutzungs- und Ladezyklen der Streifenwagen (elektrisch wie konventionell betrieben) per Datenlogger aufgezeichnet und – mehrfach gesichert und getrennt von den persönlichen Daten der Beamten – durch das TTZ-EMO in einer Datenbank ausgewertet. Das Pilotprojekt ist abgeschlossen, jedoch wird das Projekt aktuell zur Sammlung und Auswertung weiterer statistischer Daten mit neuen Fahrzeugtypen fortgeführt.

Dieses Projekt mit der bayerischen Polizei ist für das TTZ-EMO ein Paradebeispiel. Denn dieses Vorgehen in einem Pilotprojekt ist für viele weitere Flottenbetreiber relevant: mit Hilfe von objektiven Daten in einem Pilotprojekt die Nutzungs- und Ladezyklen von E-Autos analysieren und dann datenbasiert über den Einsatz und die Verwendung von E-Autos entscheiden. So arbeitet das TTZ-EMO ganz zentral an der Energie- und Mobilitätswende mit.

Sie möchten ebenfalls objektiv überprüfen, ob und wie Ihre Flotte von Dienst- oder Einsatzfahrzeugen elektrifiziert werden kann? Dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht!

"Unsere Jungs" werden noch sichtbarer!

Wir freuen uns, dass auch unsere TTZ-Ausgründung tetranes GmbH in der nächsten Revision der Landkarte "Battery Testing Centers in Europe" sowie dem "Batterie-Atlas" von Battery-News.de aufgeführt sein wird. Die Measurement Services der tetranes ermöglichen eine gezielte Aufnahme des Alterungsverhaltens von Batterien (BatteryAgeing) und die Bestimmung leistungsrelevanter Batterieparameter (BatteryDiagnostic).

Somit können präzise Aussagen über den aktuellen “State of Health” (SoH) getroffen werden. Die hochpräzise Messhardware und das umfangreiche technische Know-how der tetranes können individuell in Anspruch genommen werden. Zum einen ist es möglich einzelne Messkanäle zur reinen Rohdatenerfassung zu buchen. Zum anderen können die gewonnenen Rohdaten auch nach Kundenvorgaben aufbereitet, analysiert und interpretiert werden. Diese werden in Form eines Prüfberichts zusammengefasst und dem Kunden zusammen mit den Rohdaten ausgehändigt. Das mögliche Messspektrum erstreckt sich über die Messung von kleinen Rundzellen (z. B. 18650) bis hin zu kompletten Traktionsbatterien oder Hausspeichern.

Kontaktaufnahme gerne direkt über www.tetranes.de

Großer Klima- und Prüfcontainer für E-Auto-Batterien

Das TTZ-EMO freut sich, einen bedeutenden Meilenstein im Projekt "Batt2Life" zu vermelden: unser neu entwickelter Klimacontainer für die Prüfung von Fahrzeugbatterien! Nachdem die finalen Elektrik- und Messgeräteanschlüsse erfolgreich installiert wurden, befindet sich die Klimaanlage in der letzten Installationsphase. Der hochmoderne Container ermöglicht es uns, KFZ-Batterien in einem Temperaturbereich von -20° bis +40° Celsius zu charakterisieren. Dies ist ein essenzieller Fortschritt, vor allem für die sogenannte „SecondLife“-Nutzung von Batterien.

Um verlässliche und qualitativ hochwertige Messergebnisse zu erzielen, ist die präzise Steuerung der Prüfungsumgebungstemperatur von großer Bedeutung. Da es auf dem Markt kein fertiges System gab, das unseren Anforderungen gerecht wird, haben wir mit den Experten von GelKoh und mainkryo° GmbH diesen spezialisierten Batteriecontainer entwickelt. Er basiert auf einem 20-Fuß-Modell von GelKoh und ist mit einer fortschrittlichen Klimatechnik von mainkryo ausgestattet. Ein weiteres Highlight ist das integrierte Aerosol-Löschsystem, das höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Mit einer nutzbaren Fläche von 5,73 m x 2,25 m ist der Container für alle gängigen Traktionsbatterien von E-Fahrzeugen geeignet und ermöglicht eine Temperaturregelung mit einer Präzision von 0,1 °C.

Wir sind stolz auf diese wegweisende Innovation und blicken gespannt auf die künftigen Anwendungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern.

Weihnachtliche Grüße und guten Beschluss 2024!

Wenn vom Akku schön die Funken sprüh'n,

am Messaufbau die Drähte glüh'n,

die Klimakammer fröhlich kokelt,

der Forscher vom Abgas sinnlich jodelt,

ja dann beginnt die stille Zeit,

weil vom Labor nix übrigbleibt.

Daher: Augen auf im Labor, egal ob bei elektrischen Maschinen, Leistungselektronik, Regelungstechnik oder Batteriesystemen, damit unser Institut auch im nächsten Jahr unfallfrei bleibt.

Wir wünschen unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitenden eine gesegnete und unfallfreie Stille Zeit mit ihren Lieben und danken für ein erfolgreiches Jahr! Allseits einen guten Beschluss und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen.

Investition in die Zukunft: Unsere neue bidirektionale DC-Quelle

Am Standort Schweinfurt freuen wir uns über unsere neue, leistungsstarke bidirektionale DC-Quelle von ET System electronic GmbH. Mit einem Spannungsbereich von 0 bis 1500 V_DC, maximal 60 A und bis zu 22 kW Leistung bietet sie ausreichende Möglichkeiten für die verschiedenen Projekte mit unseren Kunden.

Im Bereich der elektrischen Alterung von Statoren ist die DC-Quelle besonders wertvoll. Hier wird die Wicklungsisolierung mit einem SiC-Umrichter der tetranes mit steilen Spannungsflanken (hohes dU/dt) beaufschlagt. Bei Zwischenkreisspannungen von bis zu 1200 V treten erhebliche Spannungsüberhöhungen auf, die die Lackisolierung der Hairpins beeinflussen und zu Teilentladungen führen können.

Gemeinsam mit unseren Industriepartnern untersuchen wir die Alterungsprozesse und Ausfallmechanismen. Die neue DC-Quelle liefert tiefere Einblicke und wertvolle Erkenntnisse für praktische Lösungen. Diese Investition ist für uns und unsere Partner ein bedeutender Schritt nach vorne und ein Gewinn bringender Beitrag zur Zuverlässigkeit künftiger Systeme.

Einblick in die Batterieforschung: Die Bedeutung der Klimakammern am TTZ-EMO

Ein wesentlicher Bestandteil der Forschung sind die sogenannten Klimakammern. Diese Kammern spielen eine entscheidende Rolle dabei, um Batterien unter kontrollierten Bedingungen zu testen. Obwohl die Klimakammern Temperaturen von -40°C bis +100°C bereitstellen können, reichen für die Forschung an kommerziellen Batterien im allgemeinen Temperaturen von -20°C bis +60°C aus. Wichtige Merkmale der Klimakammern sind die präzise Steuerung, die auch über das Netzwerk erfolgen kann, sowie die Kabeldurchführungen. Diese Durchführungen ermöglichen eine flexible Nutzung für verschiedene Testaufbauten. So können nach Bedarf z.B. zusätzliche Leitungen zum Erfassen verschiedenster Messgrößen oder auch Schläuche für eine Flüssigkeitskühlung mit den Batterien in der Kammer verbunden werden. Für Neulinge – seien es Schüler, Studenten oder fachfremde Besucher – mag der Anblick dieser großen Test-"Kisten" zunächst ungewöhnlich sein. Doch durch die Erklärung wie sehr Batterien durch ihre Umgebungstemperatur beeinflusst werden, erhält man dann schon erste Einblicke in die Batterieforschung und Elektromobilität.

Zwischenstand beim EU-Projekt zur innovativen Ausbildung in der Automobil-Branche

Durch das Projekt AutoCove2.0 öffnet sich für Unternehmen in der Elektromobilitätsbranche eine wertvolle Tür: Dieses europäische Projekt bietet einzigartige Chancen für die Entwicklung praxisnaher Lehrmaterialien und die Stärkung internationaler Netzwerke in der Ausbildung.

Dr. Thiemo Hein und Sebastian Gielinger nahmen in der vorvergangenen Woche am zweiten Cooperative Development Workshop des europaweiten Projekts AutoCove2.0 teil, der im Tartu Vocational College stattfand. Der Workshop versammelte Experten und Bildungseinrichtungen aus ganz Europa, um die jeweiligen innovativen Ansätze in der Lehrmaterialentwicklung zu besprechen.

Jeder Projektpartner präsentierte seine Fortschritte, erhielt wertvolles Feedback und konnte von den vielseitigen Perspektiven pädagogischer Fachkräfte profitieren. Ein erster Erfolg war die Mitteilung eines niederländischen Berufsschullehrers, der das im vorangegangenen Workshop eingeführte Batteriepraktikum bereits in seinen Unterricht integriert hat.

Neben dem fachlichen Austausch inspirierte der Workshop einen offenen Dialog zwischen den internationalen Teams. Diese Einblicke und wertvollen Kontakte tragen dazu bei, das Projekt voranzutreiben und kurzfristig echten Mehrwert für Unternehmen der Elektromobilitätsbranche zu schaffen, insbesondere im Umgang mit E-Fahrzeugen und deren Batterien. Das TTZ-EMO arbeitet mit Hochdruck an dem Projekt und dem damit verbundenen Fortschritt auf europäischer Ebene.

Mit sicheren DC-Netzen in die Zukunft der Produktion

Studien im Rahmen des Forschungsprojekts „DC-INDUSTRIE“ (https://odca.zvei.org/dc-industrie) haben gezeigt, dass durch den Einsatz von DC (direct current, deutsch: Gleichstrom) in industriellen Anwendungen bis zu zehn Prozent Energie eingespart werden können. In Modellanlagen konnte sogar eine Reduzierung der Einspeiseleistung um bis zu 80 Prozent erreicht werden. Störungen in der Stromversorgung können jedoch gerade in Produktionsumgebungen zu Maschinenschäden und damit zu immensen Kosten führen.

Um das zu verhindern, bietet die Arbeitsgruppe Leistungselektronik nun auch Messungen an zur Erfassung leitungsgebundener Störungen in DC-Netzen. Die Prüfung von Einzelgeräten bzw. Maschinen am TTZ-EMO können an einem dediziert eingerichteten Arbeitsplatz vorgenommen werden. Dieser ist ausgestattet mit einem Messempfänger von Rhode&Schwarz für den Bereich von 9kHz bis 3GHz und 2 Netznachbildern LISN (Line Impedance Stabilisation Network), zur Erfassung der durch das Gerät erzeugten Störungen. Aufgebaut sind die Geräte auf einer Stahlplatte, die als gemeinsame Erde dient.

Durch das Erkennen und Beseitigen leitungsgebundener Störungen können Betriebsausfälle minimiert und Wartungskosten gesenkt werden, was insgesamt zu einem effizienteren und kostengünstigeren Produktionsprozess führt.

Die THWS freut sich darauf, diese und weitere innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Herausforderungen der Industrie bereitzustellen.

ENDLICH: Dauertests für Hochleistungskomponenten!

Arbeitsgruppe Leistungselektronik erweitert seine Möglichkeiten In den letzten Wochen hat das Team das Labor umfassend erweitert, um elektrische Geräte mit hoher Leistung und im Dauerbetrieb, beispielsweise für die Automobilindustrie oder Energieversorger, vermessen zu können. Dafür wurde ein hauseigenes, batteriegestütztes DC-Netzwerk mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 240 kW (800V x 300A) aufgebaut. Die dafür im Pufferspeicher zwischen Hausanschluss und Labor eingesetzten NMC-Batteriezellen bieten eine Speicherkapazität von 176 kWh.

Diese Neuerungen eröffnen vielfältige Möglichkeiten, um Hochleistungsantriebe und -komponenten zu testen und vermessen. Für die Kühlung dieser Leistungen stehen drei im Haus konzipierte wassergekühlte Prüfstände zur Verfügung, die eine Kühlleistung von 10 kW bieten und flexibel in Temperatur und Durchfluss regulierbar sind.

Das erweiterte Setup bietet darüber hinaus wertvolle Anwendungen im Bereich der industriellen Automation, wo es möglich ist, Leistungstests unter realen Bedingungen für Maschinen und Anlagen durchzuführen.

Das Team freut sich auf spannende Kooperationen und innovative Projekte!

Besuch von Jopp im TTZ-EMO: Impulse für neue Forschung

Mit Thomas Chamilew und Steffen Guthmann begrüßte das TTZ-EMO in dieser Woche zwei Vertreter der Firma Jopp aus Bad Neustadt. Der Besuch diente nicht nur dem fachlichen Austausch, sondern auch der Vorbereitung einer möglichen Zusammenarbeit in einem neuen Forschungsprojekt. Prof. Gunther Bohn und der wissenschaftliche Mitarbeiter Sebastian Breitfelder präsentierten das Batterielabor, insbesondere die Technologien zur Ausdehnungsmessung in kontrollierten Temperaturumgebungen.

Der Besuch unterstreicht die langjährige Partnerschaft zwischen dem TTZ-EMO und Fa. JOPP, in der bereits in verschiedenen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet wurde. Die Abstimmung bot die Chance, diese Zusammenarbeit zu vertiefen und innovative Lösungen im Bereich Batterieforschung zu entwickeln. Das TTZ freut sich auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.

Forschungsprojekt im Bereich DC-Netze: Aktives Filter zur Reduktion leitungsgebundener Störungen

Wir freuen uns, den aktuellen Stand unserer Entwicklung eines aktiven Filters zur Reduzierung leitungsgebundener Störungen in DC-Netzen zu teilen! Besonders Testeinrichtungen mit abwechselnden Aufbauten können von diesem variablen Filter profitieren. An diesem Projekt forscht Sebastian Raab mit den Kollegen aus der Arbeitsgruppe Leistungselektronik.

Funktionsweise des aktiven Filters:

Das Filter reduziert Störströme durch Spannungseinprägung entlang der Leitung – ähnlich wie eine Drossel. Eine Besonderheit ist hierbei die einfache Implementierung , da das Filter die Energie des zu entstörenden Netzes nutzt und somit keine externe Versorgung benötigen wird. Mit einer beeindruckenden Bandbreite von 150 kHz und einer effektiven Schaltfrequenz von 1,6 MHz überzeugte das System bereits in den vorgenommenen Tests.

Bisherige Erfolge:

- Erfolgreiche Erfassung von Störstrom, zu filternder sowie gefilterter Spannung und der Halbleitertemperatur durch das aktive Filter

- Ansteuerung der MOSFETs funktioniert wie geplant

- Isolationsfestigkeit für den Hochvolt-DC-Lastkreis (800V) gewährleistet

- Regelung für die aktive Filterung bei Teillast und reduzierter Spannung

Derzeit laufen erste Tests am Drosselkurzschluss, um das Kühlkonzept zu überprüfen und die maximale Stromtragfähigkeit des aktiven Filters zu ermitteln. Das Bild gibt einen detaillierten Überblick über den Versuchsaufbau: Links ist ein Oszilloskop zu sehen, das den Laststrom durch die Drossel in (rot), die geschaltete Ausgangsspannung des aktiven Filters (grün) sowie den DC-Strom zur Versorgung des Zwischenkreises (blau) anzeigt. In der Mitte befindet sich das aktive Filter, davor platziert die Drossel, die zur Belastung des Filters dient. Rechts im Bild ist das Netzteil zu erkennen, das die DC-Versorgung des Filters sicherstellt.

Anstehende Tests:

- Regelung für die aktive Filterung bei Nennlast

- Eigenversorgung des Systems aus dem Hochvolt-DC-Lastkreis

Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte und danken dem Team rund um Sebastian Raab für die intensive Entwicklungsarbeit!

Weiterer Doktortitel am TTZ-EMO

Am Technologietransferzentrum Elektromobilität der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) konnte Thiemo Hein durch eine kooperative Promotion an der spanischen Universitat Politècnica de Catalunya einen Doktortitel im Bereich Batteriesysteme erlangen. Thiemo Hein fertigte seine Dissertation in den Jahren 2021 bis 2024 an und verteidigte sie erfolgreich mit der Bestnote „excellent cum laude“ Ende Oktober in Barcelona.

Nach seinem Masterstudium an der Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) widmete sich Thiemo Hein intensiv der Batterieforschung. Über mehrere Jahre entwickelte er eine Methode zur genauen Bestimmung des Gesundheitszustandes der einzelnen Zellen innerhalb einer Batterie. Die detaillierte Analyse der individuellen Zellen ermöglicht eine verbesserte Charakterisierung der gesamten Batterie und trägt dazu bei, den Einsatz moderner Batteriesysteme zu optimieren. Durch die in der Arbeit durchgeführten Versuchsreihen zur Untersuchung der Zellalterung und Parametervariation innerhalb einer Batterie leistet die Arbeit darüber hinaus einen Beitrag zum besseren Verständnis der Alterungsprozesse von Lithium-Ionen-Zellen.

Betreut wurde Thiemo Hein von Prof. Dr. Daniel Montesinos-Miracle an der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) in Barcelona, der als Doktorvater fungierte und neben dem TTZ-EMO-Institutsleiter Prof. Dr. Ansgar Ackva die Promotion begleitete. Die Betreuer und Gutachter Prof. Dr. Arndt Bernhard Arndt, Prof. Dr. Gunther Bohn und Prof Dr. Francisco Díaz-González zeigten sich beeindruckt von der herausragenden Forschungsarbeit, die auch das Forschungsinstitut um neue Perspektiven im Bereich der Batteriediagnostik und -optimierung bereichert.

Bei der Rückkehr ans TTZ-EMO beglückwünschten die Kollegen den frisch gebackenen Doktor mit einem Sektempfang und individuellem Doktorhut, auf dem eine kranke Batterie balanciert wird. Herzlichen Glückwunsch Thiemo zu dieser hervorragenden Leistung!

DAS Labor für die Batterieforschung in Nordbayern!

Die Forschungsgruppe Batteriesysteme arbeitet unter anderem an der Optimierung der Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Batterien – entscheidend für moderne Technologien. Sie untersucht das Alterungsverhalten von Zellen und Modulen unter kontrollierten Bedingungen und definiert so die Grenzen des Möglichen. Mit hochpräziser Messtechnik bewertet das Team realitätsnah Fahrzyklen und Lastprofile, unterstützt von Temperaturkammern für konstante und variable Bedingungen. Im Labor können von der Rundzelle bis zu großen Modulen und Traktionsbatterien nahezu alle Formen in einem weiten Temperaturbereich untersucht werden. Diese Messungen werden auch als Dienstleistung angeboten, z.B. für Unternehmen der Batteriemodulfertigung, der Elektromobilität oder der Heimspeicherfertigung. Erfahren Sie mehr über die Batterieforschung, das TTZ-EMO und die übrigen Forschungsgruppen - Elektrische Maschinen - Leistungselektronik - Regelungstechnik unter: www.ttz-emo.thws.de

Herzlichen Glückwunsch an Sebastian Breitfelder zum erfolgreichen Abschluss der Masterarbeit

Das Thema der Masterarbeit lautete „Entwicklung eines quantitativen Messverfahrens für Lithium-Plating bei Akkumulatoren“. Das Verfahren basiert auf der Messung der Mehrausdehnung, die durch die Ablagerung von metallischem Lithium verursacht wird.

Hinzu kommt, dass mit dem Verfahren der lokalen Druckmessung die inhomogene Ausdehnung von Pouch- und prismatischen Batterien beobachtet werden kann. Diese beiden Aspekte, also die Messung des Lithium-Plating wie auch die Bestimmung der inhomogenen Ausdehnung, bieten der Industrie ein genaueres Verständnis für die Zellausdehnung. Somit können z.B. die Belastungen für Batteriemodule besser eingeschätzt und diese entsprechend konzipiert werden, um Materialverschleiß zu minimieren.

Sebastians Arbeit stellt damit nicht nur einen persönlichen Erfolg dar, sondern auch einen Gewinn für die Industrie und inspiriert zukünftige Anwendungen in der Batterietechnologie.

Gute Neuigkeiten für Entwickler von Regelungskonzepten für Antriebssysteme!

Für Ingenieure, die Regelungskonzepte für PMSMs entwickeln, haben die Wissenschaftler des TTZ eine einfache und effektive Methode zur Fehlererkennung und -handhabung entwickelt, mit dessen Hilfe die Ausfallsicherheit der geregelten Antriebssysteme erheblich verbessert werden kann. Die Forschungsarbeit „Simple Fault-Tolerant Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor with Faulty Position Sensor“, die Sebastian Taege bereits auf der IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications in Norwegen vorgestellt hat, steht nun zum Download bereit unter: ieeexplore.ieee.org/document/10664696

Bei der Regelung von Permanentmagnet-Synchronmotoren stellen Sensorausfälle ein enormes Problem dar. Eine neue Methode hilft, die Rotorposition und -geschwindigkeit auf Basis der gemessenen Phasenströme zu berechnen. Ein Vergleich zwischen den gemessenen und geschätzten Signalen ermöglicht es Fehler in der Sensorik zu identifizieren und im Fehlerfall die Schätzwerte anstelle der Messwerte der Regelung zurückzuführen. Nach der Fehlererkennung kann der Motor weiterhin bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten betrieben werden, was eine kontrollierte Verlangsamung ermöglicht.

Ein großer Vorteil ist ihre Einfachheit: Es braucht im Gegensatz zu anderen Methoden, wie dem Sliding-Mode Beobachter oder dem Model Reference Adaptive System, kein Wissen über nichtlineare Regelungstechnik. Tests zeigen, dass diese Methode unter realen Bedingungen gut funktioniert.

Wir gratulieren unseren Kollegen zu diesen Erkenntnissen und sind gespannt auf die hieraus entstehenden Einsatzfelder.

Unternehmen aufgepasst: So verhindern optimale Betriebsbedingungen teure Batterieausfälle und steigern die Lebensdauer!

Neue Studie zeigt den Einfluss der Betriebsbedingungen auf das Streuungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien.

Gute Nachrichten für Nutzer von Lithium-Ionen-Batterien: durch die Wahl der richtigen Betriebsbedingungen kann eine ausgeprägte Zelle-zu-Zelle-Streuung vermieden werden. Dies verhindert vorzeitige Ausfälle und steigert somit die Lebensdauer.

In seiner Studie „Age-related development of cell-to-cell variation under various operating conditions in commercial NMC/graphite lithium-ion cells“ untersuchte Dr. David Oeser, wie sich die Parameterstreuung zwischen einzelnen Lithium-Ionen-Zellen im Laufe ihres Lebenszyklus verändert. Diese Zelle-zu-Zelle-Streuung kann die Gesamtleistung von Akkupacks, wie sie z.B. in Elektrofahrzeugen und stationären Energiespeichern genutzt werden, erheblich beeinflussen. Dr. Oeser stellte fest, dass schnelles Laden oder moderates Laden bei niedrigen Temperaturen die Variation zwischen den Zellen verstärkt – Ein Prozess, der oft zu einer verminderten Leistung oder Lebensdauer der gesamten Batterie führt.

Hierfür wurden kommerzielle NMC/Graphit-Zellen (Samsung SDI ICR18650-26J) unter verschiedenen Lade- und Entladebedingungen bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C untersucht. Besonders ausgeprägt sind die Risiken bei Betriebsbedingungen nahe der Lithium-Plating-Grenze, die eine erhöhte Variation verursachten. In der Untersuchung zeigte sich auch, dass eine Lagerung von Zellen bei Raumtemperatur und 30% Ladezustand (Auslieferungszustand) über den Testzeitraum von 2 Jahren sogar zu einer leichten Reduktion der Zelle-zu-Zelle-Streuung führte. Die richtige Lagerung von Zellen ist demnach unkritisch bezüglich einer fortschreitenden Parameterstreuung.

Die Studie wurde nun veröffentlicht und kann eingesehen werden unter: lnkd.in/ehrU2ufM

Wir gratulieren unserem Kollegen zu diesen Erkenntnissen und sind gespannt auf die hieraus entstehenden Einsatzfelder.

4. Netzwerktreffen in Schweinfurt ein großer Erfolg!

Das Netzwerktreffen, das alle zwei Jahre stattfindet, hat sich zu einem festen Termin im Kalender von Forschern, Entwicklern und Unternehmen der Region etabliert. Es bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich über aktuelle Forschungstrends und technologische Fortschritte auszutauschen und gleichzeitig Kontakte zu pflegen. Manche Kunden und Partner des TTZ-EMO, die vielleicht schon jahrelang mit einer Arbeitsgruppe arbeiten, haben beim Netzwerktreffen ein wahres „Aha“-Erlebnis, wenn Sie sehen, was das Institut in den übrigen Arbeitsgruppen leistet. Das fing diesmal schon beim Vorabversand der Agenda an, deren Fülle einige Gäste noch zu einer kurzfristigen Teilnahme bewegte: sie konnten sich über die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten aus den vier Schwerpunktbereichen des TTZ-EMO informieren und dabei die Labore erkunden sowie Poster zu Master- und Doktorarbeiten begutachten.

Die Besucher zeigten sich begeistert von der Organisation und dem Umfang der Veranstaltung. Die Fülle an Themen und Arbeitsbereichen belegt die Kompetenz des TTZ-EMO als Ansprechpartner für Firmen in allen Größen. Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr.-Ing. Ackva stellten die Forschungsgebiete des Instituts sich vor, gefolgt von Führungen durch die jeweiligen Labore. Dadurch erhielten die Besucher einen praktischen Eindruck von den Möglichkeiten und Gegebenheiten des TTZ-EMO.

Im Anschluss hatten die Gäste in einer Postersession die Gelegenheit, sich über mehr als ein Dutzend aktuelle Forschungsergebnisse zu informieren. Zudem konnten sie an den Infoständen der Arbeitsgruppen und Firmen-Ausgründungen ins Gespräch kommen.

Das mit großem Engagement organisierte Netzwerktreffen war ein voller Erfolg und unterstreicht erneut die Rolle des Instituts als wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Das TTZ-EMO dankt dem Organisator Marcel Heilmann und seinem Team und allen Gästen für die Teilnahme und Austausch!

TTZ-EMO im Kampf gegen leitungsgebundene Störungen im Prüffeld für elektrische Antriebe

Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. (J.R.R. Tolkien) – in diesem Fall: Ferritkernringe gegen Resonanzen.

In Prüffeldern für E-Antriebe werden verschiedene leistungselektronische Geräte zusammengeschaltet: DC- und AC-Quellen sowie auch der eigentliche Prüfling. Hierbei fließen Ströme von bis zu 500 A unter Spannungen von bis zu 850V. Jedes der Geräte im Prüfsystem emittiert ein eigenes Störspektrum, doch durch die Zusammenschaltung entsteht ein multiresonanter Schwingkreis, der mitunter nur sehr schwach gedämpft ist. Wenn das Störspektrum eines der Geräte eine Resonanz des Schwingkreises anregt, wird es äußerst kritisch, denn dann entstehen Spannungs-/ oder Stromüberhöhungen, die zur Defekten in den Geräten führen können.

Um dies zur vermeiden vermessen Mitarbeiter des TTZ-EMO das Systemverhalten solcher Prüfstände, wobei kritische Strompfade, Störspektren und Resonanzen erkannt werden. Zudem werden Modelle des Systems erstellt, geeignete Filter errechnet und deren Wirksamkeit modelliert.

Bevor der eigentliche Filter jedoch gebaut wird, ist ein Vorabtest ratsam, um die simulierten Ergebnisse zu validieren. Hierfür wird nur eine „Quick and dirty“ Lösung eingesetzt, wie im Bild gezeigt, die die Effizienz des geplanten Filters nachweist. Diese Vorab-Lösung besteht aus Ferritkernen oder auch nanokristallinen Kernen, was nachweislich zu Verbesserungen in Bezug auf die Störungsbelastung führt.

Nachdem der Testaufbau die gewünschte Wirkung erzielte, wird nun der Filter aufgebaut und geliefert, sodass der Prüfstand des Kunden wie geplant betrieben werden kann.

Neue Methoden zur Optimierung der Regelung von elektrischen Maschinen

Neue Ansätze des TTZ-EMO zur Steigerung der Ausfallsicherheit von elektrischen Antrieben wurden im August von Hendrik Schiefhauer und Sebastian Taege auf der IEEE Conference on industrial electronics and applications in Norwegen vorgestellt. Die Veröffentlichungen sind nun auch auf IEEE-explore abrufbar: lnkd.in/e3g9S2Ji

Das Paper „Bivariate Polynomial Approximation of Flux Linkages Based on Measured Differential Inductances for Permanent Magnet Synchronous Motors“ zeigt eine neue Methode zur Modellierung und Approximation von Induktivitäten und Flussverkettungen in hoch gesättigten Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSMs). Der Ansatz berücksichtigt die physikalischen Abhängigkeiten zwischen Modellparametern und erzeugt konsistente Approximationspolynome. Bemerkenswert ist die Fähigkeit, Approximationsfunktionen für Flussverkettungen somit direkt aus gemessenen differentiellen Induktivitäten abzuleiten. Die Methode führt zu einem linearen Kleinste-Quadrate-Problem, das mit Standardsoftware stabil gelöst werden kann. In industriellen Anwendungen können mit diesem Ansatz die Dynamik von Elektromotoren unter verschiedenen Betriebsbedingungen genauer modelliert werden, was zu einer besseren Steuerung und höheren Zuverlässigkeit führt. In der Praxis kann diese Methode in Simulationen und Algorithmen zur geberlosen Regelung eingesetzt werden.

Wir gratulieren unseren Kollegen zu diesen Erkenntnissen und sind gespannt auf die hieraus entstehenden Einsatzfelder.

Ausgezeichneter Vortrag für die Zukunft der Energieversorgung

Die Zukunft elektrischer Netze wird von der Leistungselektronik entscheidend mitbestimmt. Sowohl in Windkraft- wie auch in Photovoltaikanlagen sind Halbleiter ein essenzieller Baustein für die Wandlung der Elektrischen Energieform. Jedoch kann der zunehmende Einsatz von Leistungselektronik auch zu erhöhten elektromagnetischen Interferenzen führen. Das TTZ-EMO hat in der Arbeitsgruppe Leistungselektronik verschiedene Transformatorkonfigurationen in Bezug auf Interferenzen analysiert und vermessen. Sogar ein Mittelspannungstransformator in einer Industrieanlage wurde während des laufenden Betriebs untersucht. Die teilweise unerwarteten Erkenntnisse der Messungen wurden von Tobias Haas in einem Paper zusammengefasst mit dem Titel „Common Mode Disturbances at Medium Voltage Transformers“.

Die Arbeit wurde in der vergangenen Woche auf der NEIS-Konferenz in Hamburg vorgestellt, wo der Vortrag auf reges Interesse stieß und als der beste seiner Session ausgezeichnet wurde. Die Kollegen des TTZ-EMO gratulieren zu diesem Erfolg! Die Forschung an diesem Thema wird weitergehen mit dem Fokus auf breitbandige Gleichtaktstörungssimulationen, die das gesamte System, die Spannungserregung, komplexe Erdungssysteme sowie den Einfluss einer unterschiedlichen Netzimpedanzen berücksichtigen.

Spannender Austausch: Preh zu Besuch beim TTZ-EMO

Gestern empfing das Technologietransferzentrum Elektromobilität (TTZ-EMO) Mitarbeiter der Fa. Preh, um sich über die Prüf- und Messmöglichkeiten in den hauseigenen Laboren auszutauschen. Die Wissenschaftler des TTZ-EMO gemeinsam mit dem Institutsleiter Prof. Ackva nutzten die Gelegenheit um ihr Know-how zu teilen und die moderne Laborausstattung vorzustellen. Hier können Messungen von der Einzelzelle über Batteriemodule bis hin zu kompletten E-Auto Batterien in einem weiten Temperaturbereich durchgeführt werden.

Die Besucher von Preh zeigten großes Interesse und stellten zahlreiche Fragen, was zu spannenden und regen Gesprächen mit den Mitarbeitern des TTZ-EMO führte. Für das Institut war dieser Besuch eine wertvolle Gelegenheit, sich mit einem weltweit operierenden Großkonzern wie Preh vertieft zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Das TTZ-EMO schätzt es sehr, mit der Firma Preh einen langjährigen Partner zu haben, der den gegenseitigen Austausch und Transfer von Wissen und Technologien im Bereich Elektromobilität fördert und dankt für den Besuch.

Neueste Fortschritte bei Bat2Life: Sichere Vermessung von Traktionsbatterien!

Heute durften wir einen weiteren Meilenstein für unser Großprojekt Bat2Life willkommen heißen: den hochmodernen Container für die präzise Vermessung von Traktionsbatterien! Dieser Container ermöglicht es uns, KFZ-Batterien im Temperaturbereich von -20° bis +40° Celsius zu charakterisieren—ein wesentlicher Schritt für ihre Zweitnutzung (sog. „Second Life“).

Die Entwicklung und Konstruktion dieses Containers stellten selbst Spezialisten vor neue Herausforderungen und dauerten über ein Jahr. Nun können wir in unserem TTZ-EMO Labor Batterien bis zu 1kV sicher testen und belasten. Dabei steht die Sicherheit unseres wissenschaftlichen Personals natürlich an oberster Stelle.

Mit der neuen Großklimakammer und dem Mess-System gehört das TTZ-EMO nun zu einer der wenigen Einrichtungen in Deutschland, die in der Lage sind, derart große Batterien zu untersuchen. Wir laden interessierte Unternehmen ein, unsere fortschrittlichen Test-Kapazitäten rund um Batterien und Elektromobilität kennenzulernen. Verpassen Sie nicht die Chance, von unserer Expertise zu profitieren. Kontaktieren Sie uns einfach per Nachricht! Gemeinsam bringen wir die Elektromobilität voran—sicher, effizient und zukunftsorientiert.

Unglaubliche Wirkungsgrade bis zu 99%! - TTZ-EMO als Partner beim europäischen „GaN4AP“ Treffen!

In der vergangenen Woche nahm Prof. Dr.-Ing. Ansgar Ackva, Leiter des Instituts TTZ-EMO, und Oberingenieur Dr. Julian Endres am Treffen des EU-Projekts „GaN4AP“ teil. Wie immer war es eine großartige Gelegenheit, die Projektpartner und die Projektleitung persönlich zu treffen und wertvolle Gespräche zu führen. Dieses ambitionierte Projekt ist in der Arbeitsgruppe "Leistungselektronik" des TTZ-EMO angesiedelt und zielt darauf ab, Galliumnitrid (GaN)-basierte Elektronik primäre Technologie zu entwickeln und so nahezu verlustfreie Systeme zu etablieren. Auf dem Treffen wurden laufende Entwicklungen, neueste Prototypen und Demonstratoren sowie wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgetauscht. Bei hohen, in der Industrie und im Elektrofahrzeug üblichen Gleichspannungen von 800 V sowie bei hohen Strömen über 50 A besteht jedoch nach wie vor großer Entwicklungsbedarf, angefangen von den Halbleitern selbst, über den Aufbau der Kommutierungszellen und der Parallelschaltung sowie geeigneten Topologien bis hin zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Projekthighlights:

- Entwicklung innovativer leistungselektronischer Systeme mit GaN-HEMTs und bis zu 99 % Effizienz.

- Prüfung der Eignung eines neuen Materials (AlScN) für Transistoren mit doppelt so hoher Leistungsdichte wie bisher.

- Vertikale GaN-basierte MOSFET-Architekturen für sicheres Schalten bis zu 1200 V.

- Intelligente, integrierte GaN-Lösungen, ideal für E-Mobilität und ADAS-Anwendungen.

Die Weiterentwicklung von GaN-Technologien ist entscheidend für die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie. Durch den Ausbau von GaN-basierten Gerätetechnologien und innovativen Schaltungen wird das Projekt nicht nur zur Energieeffizienzsteigerung, sondern auch erheblich zur Nachhaltigkeit und Kostensenkung in verschiedenen Sektoren wie Automobil, erneuerbare Energien und industrielle Elektronik beitragen.

Weltmeisterschaft in Frankreich: "Auto Cove 2.0" auf dem Forum für berufliche Exzellenz in Lyon

Vom 10.-12.09.2024 war Dr. Andreas Ziegler in Lyon beim renommierten Forum on Vocational Excellence 2024, um das Projekt „Auto Cove 2.0“ zu repräsentieren. Es war eine wunderbare Gelegenheit, bestehende Projektpartner und die Leitung wieder persönlich zu treffen und sich auszutauschen.

Besonders spannend war es, andere CoVE-Projekte der EU kennenzulernen und wertvolle Einblicke in deren innovative Ansätze und Lösungen zu erhalten. Das Forum bot eine Plattform für zeitgemäßes Lernen und brachte Pädagogen, Regierungsvertreter und Branchenführer zusammen, um bewährte Praktiken und gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren.

Einige Highlights des Forums:

- Erfahrungsaustausch: Inspirierende Diskussionen und innovative Lösungen.

- Matchmaking: Vernetzung mit CoVE-Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene.

- Demonstrationen der Wirkung: Einblicke in die nachhaltigen Erfolge der CoVEs der letzten fünf Jahre.

Begleitend dazu fand die 47. WorldSkills-Weltmeisterschaft statt, was den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit bot, die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Finalisten hautnah zu erleben.

Wir freuen uns, mit „AutoCove 2.0“ die Zukunft der beruflichen Bildung gemeinsam zu gestalten und die Erkenntnisse aus Lyon in unsere Arbeit einfließen zu lassen.

Vorbereitung einer Ausdehnungsmessung im Labor

Im Rahmen seiner Masterarbeit untersucht Sebastian Breitfelder in einer Referenzmessungen eine der extra für das Forschungsinstitut hergestellte Pouch-Batteriezellen. Bei konstanten 25°C wird die physikalische Ausdehnung der Zellen gemessen, die im Mikrometer-Bereich liegt. Die Vorbereitungen hierfür werden in diesem Video zusammengefasst. Ein Sensor tastet die Batterie an verschiedenen Stellen ab, um insbesondere die Inhomogenität der Ausdehnung während des Ladeprozesses zu analysieren. Ein zentraler Computer steuert alle Messgeräte und empfängt die Daten. Unterstützt wird Sebastian Breitfelder bei der Versuchsvorbereitung von Sebastian Gielinger, einem der wissenschaftlichen Mitarbeiter des TTZ-EMO.

So können unsere Kunden den wirtschaftlichsten Stromrichter-Filter ermitteln

Andreas Wist und Tobias Haas aus unserer Arbeitsgruppe Leistungselektronik im Standort Schweinfurt nahmen an der ECCE Europe in Darmstadt teil. Eines der Highlights war die Präsentation des Posters "Comparison of Different Core Geometries for the Reduction of Components of a Filter for Power Converter Applications" von Andreas Wist. Die Arbeit zeigt verschiedene Geometrien und die Möglichkeiten den damit verbundenen Material- und Komponenten-Einsatz zu verringern. Dies lässt sich direkt in wirtschaftliche Vorteile umsetzen, zum Beispiel für unsere Kunden in der Elektrotechnik und dem wachsenden Markt der E-Mobilität!

Natürlich sind gerade die Kontakte auf so einer Fachtagung hochwertig und hilfreich für zukünftige Kooperationen und auch Marktpositionierung. Denn dank der Teilnahme an Fachtagungen wie der ECCE Europe stärken wir unsere Rolle als Technologie-Vorreiter und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Produkte effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Ankündigung des 4. Netzwerktreffens am TTZ-EMO in Schweinfurt

Einladung zum Fach- und Netzwerkaustausch für Interessierte aus Wissenschaft, Industrie, Dienstleistung und Politik

Wir freuen uns, das 4. Netzwerktreffen des Technologietransferzentrums Elektromobilität (TTZ-EMO) der THWS am 10. Oktober 2024 ankündigen zu dürfen. Diesmal wird das Treffen in den Räumen der THWS Schweinfurt stattfinden. Wir wollen an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen und den Austausch weiter intensivieren.

Das TTZ-EMO, unter der Leitung von Professor Dr. Ansgar Ackva und Professor Dr. Joachim Kempkes, hat sich seit 2012 zu einer führenden Forschungseinrichtung in den Bereichen Leistungselektronik, Batterie- und Energiesysteme, Regelungstechnik und elektrische Maschinen entwickelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein Programm mit einem Überblick über die neuesten Fortschritte des TTZ-EMO, Laborbesichtigungen in den vier Schwerpunktbereichen des Zentrums und Posterwände zu Master- und Doktorarbeiten. Das Netzwerktreffen bietet die Möglichkeit, sich über aktuelle Forschungstrends und technologische Fortschritte auszutauschen sowie natürlich neue und alte Kontakte zu pflegen. Gemeinsam können wir die elektrische Energietechnik und Elektromobilität weiter voranbringen.

Um die Veranstaltung optimal vorbereiten zu können, bitten wir Sie bis zum 27. September 2024 ihre Teilnahme unter https://terminplaner4.dfn.de/AnmeldungNetzwerktreffen2024 zu bestätigen. Bitte leiten Sie gerne diese Einladung an interessierte Kollegen in Ihrem Unternehmen weiter. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an ttz-emo@thws.de oder Tel. +49 931 3511-6701.

Auf den inspirierenden und erfolgreichen Austausch auf dem 4. Netzwerktreffen des TTZ-EMO am 10. Oktober 2024 um 16:00 Uhr in der Ignaz-Schön-Str. 11, 97421 Schweinfurt freuen sich die Professoren und Mitarbeiter des TTZ-EMO.

Erfolgreiches Treffen zwischen TTZ-EMO Wissenschaftlern und Schaeffler zu innovativen Prüfverfahren

Die herausragende Masterarbeit von Sebastian Gielinger über ein Inlineprüfverfahren hat die Aufmerksamkeit von Schaeffler Bearings & Industrial Solutions auf sich gezogen. Diese Anerkennung führte zu einem produktiven Austausch zwischen den Experten beider Seiten. In der vergangenen Woche traf sich dafür Sebastian Gielinger und sein damals betreuender Professor Dr. Gunther Bohn mit Peter Liebhardt und Markus Hein aus die Abteilung Qualitätsmanagement im Optik-Labor der THWS in Schweinfurt. Sebastian Gielinger begann das Treffen mit einer umfassenden Präsentation seiner Masterarbeit. Er erläuterte die Motivation hinter der Arbeit, deren theoretische Grundlagen sowie den praktischen Aufbau und die Durchführung des Prüfverfahrens. Hierbei ergab sich bereits einiger Austausch, da Schaeffler stets an einer Optimierung ihrer Prüfverfahren interessiert ist. Im Anschluss daran konnte noch der Versuchsaufbau begutachtet werden, der teilweise von der Hochschule selbst aufgebaut worden war. Auch hier ergab sich wieder ein spannender Dialog mit den Erfahrungen und Problemstellungen aus der Praxis eines Weltkonzerns. Herr Liebhardt und Herr Hein skizzierten einige der vorhandenen und auch der verworfenen Prüfverfahren und führten auch die wirtschaftlichen Aspekte vor Augen, unter denen ein Prüfverfahren ebenfalls bestehen muss. Herr Liebhardt lud abschließend zu einem Gegenbesuch in den Laboren der Firma Schaeffler ein, um das vielversprechende Gespräch fortzusetzen.

Das TTZ-EMO ist stolz auf die beispielhafte Arbeit von Sebastian Gielinger und die konstruktiven Gespräche und wir bedanken uns bei der Firma Schaeffler für ihr Interesse.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sebastian Gielinger für Masterarbeit ausgezeichnet

Das TTZ-EMO beweist damit wieder einmal, welche ausgezeichneten Wissenschaftler es beschäftigt. Dank ihrer Kompetenzen kann es auch über den Tellerrand hinausschauen. Sebastian Gielinger wurde von der Schaeffler FAG Stiftung mit dem „Innovation Award“ für seine Masterarbeit „Investigation eines Inlineprüfverfahrens zur Untersuchung zylindrischer Oberflächen mittels Deflektometrie“ ausgezeichnet. Bei dem untersuchten Prüfverfahren werden zylindrische Oberflächen, wie sie bei der Herstellung von Wälzkörpern für Zylinderrollenlager gefertigt werden, von einer pulsierenden LED-Matrix beschienen. Mit Hilfe einer dazu synchronen Kamera werden die Oberflächen in Kombination mit Verfahren aus dem Bereich der Deflektometrie untersucht und anschließend digital am PC rekonstruiert. Das Thema stammt aus dem Bereich der zerstörungsfreien optischen Inspektionstechnik. Jedoch auch in der Batterieforschung gibt es Ansätze für Vermessungen mittels Lichtwellen. Sebastian Gielinger setzt seine Forschung in diesem Bereich im Rahmen seiner Promotion fort.

Die feierliche Preisverleihung fand im Juli in Schweinfurt statt und das TTZ-EMO gratuliert Sebastian zu dieser besonderen Auszeichnung!

Verbesserte NVH-Simulation für bessere Elektromotoren auf der Speedam 2024 vorgestellt

Bei Induktionsmaschinen sind die magnetischen Flussdichtewellen stark vom Betriebspunkt abhängig und können zu Kraftdichteordnungen führen, die das NVH-Verhalten (Noise, Vibration, Harshness) negativ beeinflussen.

Marcel N. Heilmann, aus der Arbeitsgruppe Elektrische Maschinen, stellte auf der diesjährigen Fachtagung Speedam 2024 in Italien seine neueste Arbeit hierzu vor: „Improved calculation of the force density in the air gap of a squirrel cage induction machine for NVH simulation“ (Autoren: M. N. Heilmann, R. Steckel, M. Schuler, D. Keller, M. Herranz Gracia und J. Kempkes).

Um ein geräuschoptimiertes Design von Traktionsmaschinen zu erreichen, ist es wichtig, die Mechanismen hinter den Geräuschen zu verstehen. Das vorgestellte Papier diskutiert Simulationsempfehlungen für die Finite-Elemente-Methode, um ein betriebspunktabhängiges Auswertefenster für die Fourier-Analyse zur genauen Berechnung der Kraftdichte- und magnetischen Flussdichtewellen zu entwickeln. Zusätzlich wird die Rechenzeit verkürzt und eine signifikante Erhöhung der Simulationsgenauigkeit erreicht. Denn eine genaue, reproduzierbare und schnelle Berechnung der Kraftdichte im Luftspalt von elektrischen Maschinen ist entscheidend für ein multiphysikalisch optimiertes Design von Traktionsmaschinen. Daher werden aus den detaillierten analytischen Überlegungen auch Simulations-Empfehlungen abgeleitet.

Marcel N. Heilmann dankt seinen Mitautoren und allen, die zu den wertvollen Diskussionen und dem intensiven Austausch beigetragen haben und unterstreicht die Bedeutung kollaborativer Forschung und Innovation.

Die Konferenz mit dem vollständigen Namen 2024 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM) fand vom 19. bis 21.07. in Neapel statt. Die Teilnehmer kamen auch in diesem Jahr wieder von Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt.

Batterie-Forschung ohne Angst vor Kostenexplosion

Das TTZ-EMO hat einen großen Meilenstein im öffentlich geförderten Projekt „Bat2Life“ erreicht. Nach Monaten der Recherche und der Beschaffung wurde endlich der Pufferspeicher von Grass Power Electronics GmbH geliefert und angeschlossen. Der Speicher besteht aus 22 miteinander verschalteten Batterie-Modulen von Mercedes, welche insgesamt eine Energie von 204 kWh zur Verfügung stellen können. Dies entspricht dem Energieinhalt von mehr als drei E-Auto Batterien, z.B. des VW ID.3 in der Basisversion. Dank dieses neuen Pufferspeichers wird bei Batterietests mit hohen Leistungen, wie sie im TTZ-EMO künftig öfter durchgeführt werden, der Netzanschlusspunkt unserer Hausinfrastruktur entlastet. Durch eine intelligente Regelung gewährleistet der Pufferspeicher stets genügend Leistung, jedoch ohne dass dabei eine Überlastung des Netzanschlusspunkts stattfindet. Darüber hinaus lässt sich der Pufferspeicher auch zum Peak Shaving nutzen. Da sich die Stromkosten bei Industriekunden oft nach einem Jahresspitzenwert richten, zahlt sich dies tatsächlich aus. Denn durch eine intelligente Regelung des Pufferspeichers kann dieser Jahresspitzenwert geringgehalten werden, was eben echte Kosten spart.

Wissenschaftlicher Austausch zu elektrische Energietechnik und Elektromobilität

Am 02. und 03. August fand an der Hochschule Coburg das wissenschaftliche Kolloquium für elektrische Energietechnik und Elektromobilität (WiKE³) statt. Dieses Event vereint Professoren und Doktoranden der Hochschulen Aschaffenburg, Coburg, Nürnberg und Würzburg-Schweinfurt und bietet eine Plattform zur intensiven wissenschaftlichen Bearbeitung relevanter Forschungsthemen rund um Elektromobilität, nachhaltige Energieversorgung und deren technologische Umsetzung.

In diesem Jahr präsentierte das TTZ-EMO vier spannende Vorträge. Daniel Keller sprach über die multiphysikalische Untersuchung elektrischer Antriebe, Tobias Haas ging auf Common Mode Störungen an Mittelspannungstransformatoren ein. Sebastian Gielinger stellte die interferometrische Ausdehnungsmessung von Lithium-Ionen-Zellen vor, während Hendrik Schiefhauer eine bivariate Polynomapproximation von Flussverkettungen in permanenterregten Synchronmaschinen präsentierte.

Nach den Vorträgen gab es konstruktives Feedback der Professoren, anregende Diskussionen und intensiven Erfahrungsaustausch. Neben den Vorträgen bot das Wike³ auch eine Laborführung durch die Fakultät für Elektrotechnik, Workshops sowie eine gesellige Abendveranstaltung. Insgesamt eine hervorragende Veranstaltung auf einem hohen wissenschaftlichen Standard, die zum interinstitutionellen Austausch beiträgt.

Das Kolloquium zeichnet sich durch seine wissenschaftliche Breite und Tiefe aus: 11 Fachhochschulprofessuren und ca. 25 wissenschaftliche Mitarbeiter, von denen 20 in kooperativen Promotionsverfahren mit 15 Universitätsprofessoren von 10 Universitäten arbeiten, führen einen regen Austausch. Die Veranstaltung, die alle sechs Monate stattfindet, bietet Gelegenheit zur Präsentation aktueller Forschungs- und Industrieprojekte.

Abschied mit elektrischen Maschinen und leuchtenden Bällen

Nach 54 Semestern an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt tritt Herr Prof. Dr. Joachim Kempkes im Herbst in den wohlverdienten Ruhestand. Dies nahm er als Anlass, ein besonderes Ereignis für seine Kollegen und Studierenden zu organisieren: Am 30. Juli fand eine Besichtigung des Würzburger WVV-Betriebshofs statt, gefolgt von einem geselligen Team-Event im Bahnengolfzentrum Schweinfurt.

Während der Besichtigung gewährte die WVV den interessierten Teilnehmern Einblicke in die alternde Straßenbahn-Flotte und verdeutlichte die Herausforderungen, die der historische Stadtkern und die Kessellage mit sich bringen. Anschließend traf sich die Gruppe zum Abendessen und Golfen in Schweinfurt.

In diesem Rahmen wurde Prof. Kempkes feierlich der von allen Teammitgliedern unterschriebene Besen überreicht, mit dem er doch bitte nach Verlassen sein Büro reinigen möge. Darüber hinaus erhielt er das erste Merchandising-Produkt „seiner“ Arbeitsgruppe Elektrische Maschinen: eine Uhr mit dem EM-Logo, sowie Tickets für die Bamberger Symphoniker. Prof. Ackva bedankte sich bei seinem langjährigen Kollegen für dessen Engagement an der THWS und dem TTZ. Prof. Kempkes nutzte die Gelegenheit, um sowohl einen Rückblick auf die vergangenen Jahre zu geben als auch optimistisch in die Zukunft zu schauen und sich bei allen Anwesenden zu bedanken. Danach wurden die Golfschläger geschwungen, was dank leuchtender Bälle bis in die Nacht hinein möglich war.

TTZ-EMO baut Elektromobilität aus: VW ID.4 als neues Forschungsfahrzeug

Im Rahmen des EU-Projekts „AutoCove2.0“ hat das TTZ-EMO einen voll elektrischen VW ID.4 als Forschungsfahrzeug erworben. Das Mittelklasse-SUV mit 150kW Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 160km/h bietet eine ideale Plattform für Forschung und praxisnahe Anwendungen. Das Fahrzeug ermöglicht unabhängige detaillierte Studien zu Themen wie die Auswirkungen von Temperatur auf Ladezyklen und Batterielebensdauer, eine Langzeitdatenerfassung von Fahrprofilen für State of health-Ermittlung sowie Systemtest an eigenentwickelten Testgeräten. Diese praxisnahen Erkenntnisse sind wichtig für die Entwicklung effektiver Lösungen in der Elektromobilität. Das Projekt „AutoCove2.0“ zielt darauf ab, Kompetenzlücken im Arbeitsmarkt zu identifizieren und hochqualifizierte Fachkräfte wie Mechaniker, Fahrzeugverkäufer und Ingenieure mit modernem Wissen auszustatten. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen. Mit dem neuen Forschungsfahrzeug und dem Engagement im Projekt „AutoCove2.0“ zeigt das TTZ-EMO seine führende Rolle in der Elektromobilität. Unternehmen in der Kfz-Branche sind eingeladen, diese Erkenntnisse und Technologien zu nutzen, um wettbewerbsfähig und zukunftssicher aufgestellt zu sein. Kontaktieren Sie hierfür das TTZ-EMO für weitere Informationen und Partnerschaften.

Geschäftsmodelle unter der Haube der Elektromobilität

Neben der Theorie wird am TTZ-EMO auch im eigenen Labor stets kräftig daran gearbeitet, die Forschung zu überprüfen und zu belegen. Und nun kann hier – neben den vielen bisherigen Möglichkeiten – auch geschweißt werden. Denn die Anforderungen an die leitenden Verbindungen zwischen den Zellen eines Batteriemoduls sind umfangreich: Stabil, leitend, vibrationsfest aber dabei immer noch einfach lösbar. Punktschweißen erfüllt diese Vorgaben. Damit kann das TTZ-EMO nun weitgehend eigenständig Batteriemodule herstellen.

Die Forscher halten es durchaus für möglich, dass sich sozusagen „unter der Haube“ der Elektromobilität ganz neue Tätigkeiten, ja sogar Geschäftsmodelle, entwickeln. Von der Möglichkeit nun selbst umfangreich Batteriemodule herstellen und deren Verhalten untersuchen zu können, werden neue Erkenntnisse und Forschungsansätze erwartet, die das TTZ-EMO auch gerne mit Projektpartnern aus der Industrie ausarbeitet.

Sein Wissen über das Punktschweißen von Zellen wird das Institut insbesondere in dem EU geförderten Ausbildungsprojekt „AutoCove 2.0“ vermitteln. Hier lernen Fachkräfte wie Mechaniker, Fahrzeugverkäufer und Ingenieure der Automobilindustrie wichtige Grundlagen der Elektromobilität.

Folgen Sie dem TTZ-EMO und erfahren Sie, welche weiteren Möglichkeiten es bietet, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Industrie zu unterstützen.

TTZ-EMO tritt dem innovativen maritimen Netzwerk "YachtConnect" bei

Das Technologietransferzentrum Elektromobilität (TTZ-EMO) hat seine Teilnahme am neu gegründeten Innovationsnetzwerk „YachtConnect“ bestätigt. Dieses Netzwerk zielt darauf ab, die maritime Industrie durch fortschrittliche und nachhaltige Technologien zu revolutionieren.

„YachtConnect“, im April 2023 gegründet, bringt führende Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, um die nächste Generation maritimer Technologien zu entwickeln. Schwerpunktbereiche umfassen Künstliche Intelligenz (KI), Energieeffizienz, Digitalisierung und neue Werkstoffe. Prof. Dr.-Ing. Ansgar Ackva, Institutsleiter des TTZ-EMO, begrüßt die Zusammenarbeit. Dem Institut, das im Netzwerk von Prof. Dr.-Ing. Henning Kasten vertreten wird, ermöglicht die Teilnahme an YachtConnect, dass es seine Expertise in elektrischer Energietechnik und Elektromobilität nun auch in den maritimen Sektor einbringen kann. Das TTZ-EMO wird von dem intensiven Technologie- und Wissensaustausch sowie Zugang zu neuen nachhaltigen Marktsegmenten profitieren. Die Mitgliedschaft stärkt die Position des Zentrums im Bereich maritimer Innovationen, was sich auch in anderen Anwendungsbereichen niederschlagen wird.

Kostenübernahme für Auslandspraktikum in Bildungsprojekt AutoCove2.0

Das TTZ-EMO bietet angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren 2025 ein 20 wöchiges studentisches Praktikum in Estland und 2026 in Litauen an. Für jeweils drei Studenten übernimmt das TTZ-EMO im Rahmen des Projektes AutoCove 2.0 sowohl die Reisekosten, wie auch Verpflegung und Unterkunft. Und dazu gibt es sogar noch ein Taschengeld. Der Fokus des Projektes ist die Entwicklung neuer Fähigkeiten in der Automobilindustrie, um dem Klimawandel zu begegnen und nachhaltiges Wachstum zu sichern. Dafür müssen die Ausbildungen in den Bereichen Kfz-Mechanik, Fahrzeugverkauf und -ingenieurwesen modernisiert werden, um Fachkräfte mit aktuellem technologischen Wissen auszubilden.

Interessierte können sich gerne an Michael Seefried wenden unter:

batteriesysteme.ttz-emo[at]thws.de

Elektromobilität entdecken: Inspirierende Workshops für Schüler des Rhön Gymnasiums

Im Labor der Arbeitsgruppe Batteriesysteme wurde mit zwei Gruppen von Elftklässlern Workshops durchgeführt: Sebastian Breitfelder, der am TTZ an seiner Masterarbeit forscht, hatte einen Versuch zu Solarzellen vorbereitet, in dem grundlegende Betriebseigenschaften ermittelt wurden, wie z.B. der Maximum Powerpoint. Dieser ist in der Anwendung wichtig für den Aufbau einer realen Solar-Anlage, um ihre maximale Effektivität herauszufinden. Da Sebastian bereits Studienbotschafter ist, um Schülern das Elektrotechnik-Studium zu erklären, hat er bereits Übung in der Umsetzung und Kommunikation. Trotzdem – oder genauer gesagt: genau deswegen – investierte er etwa zwei Wochen in die Vorbereitung der Workshops. Dabei hat auch er wieder hinzugelernt, wie er Schüler an Fragestellungen heranführen kann und die Aufgaben didaktisch zielführend umsetzt. Diesmal hatte er auf ein selbst zu erarbeitendes Experiment gesetzt, bei dem die Schüler den Versuch nur anhand einer Beschreibung selbständig durchführten. Selbstverständlich war Sebastian jedoch stets mit Rat und Tat zur Stelle, um die nicht geläufigen Bezeichnungen und Geräte des Labors zu erklären.

In einem weiteren Workshop hat Sebastian Gielinger mit motivierten Schülern einen Versuch durchgeführt, in dem sie mit einem Multimeter die Ladung einer Batterie maßen. Die Erkenntnisse daraus lassen sich im Großen auf das Laden von Elektro-Autos übertragen. Dabei berechneten sie auch den Wirkungsgrad von Batterien, der bei über 90% liegt. Abschließend konnte die Gruppe mit einer Wärmebildkamera beobachten, wie ein Widerstand Strom in Wärme umwandelte, während die Batterie selbst kühl blieb.

Im Labor der Arbeitsgruppe Leistungselektronik wurde den Gymnasiasten von Dr. Martin Hofmann und Fabian Bayer die Funktion eines Elektromotors erklärt und dieser auch gleich vermessen. Ebenso wurde die umgekehrte Anwendung, nämlich als Generator zur Stromerzeugung demonstriert. In Fahrzeugen wird diese Funktion als Rekuperation bezeichnet, um vorhandene Bewegungsenergie wieder in elektrische Energie zurückzuwandeln. Für die Demonstration dieser Umwandlung durfte ein Schüler am Generator so schnell kurbeln, bis die angeschlossene Glühbirne tatsächlich überlastet war und der Glühfaden schmolz.

Eine zweite Gruppe bearbeitete mit Sebastian Raab und Julian Endress der Leistungselektronik ebenfalls das Thema Wirkungsgrad des Antriebsstrangs von E-Autos. Zur Verbildlichung erklärten die Forscher zuerst, wie der notwendige, als Stellglied fungierende Wechselrichter funktioniert, um den Strom der Batterie überhaupt geregelt an den E-Motor zu bringen. Hier nutzten sie das Bild eines Stausees, der sein Wasser nicht auf einmal, sondern über ein Wehr (entspricht dem Wechselrichter) an eine Wassermühle leitet. Danach ermittelte die Gruppe den Mittelwert des übertragenen Stroms und stellte so fest, dass der Wirkungsgrad eines E-Autos, bestehend aus den hohen Wirkungsgraden von Batterie, Wechselrichter und E-Motor, mit guten 90% weit jenseits des Wirkungsgrads eines Verbrenner-Autos (20%-40%) liegt. Ein weiteres spannendes Thema war der Aufbau und die Funktionsweise von Halbleiterschaltern, die millionenfach in Chips verbaut das heutige Leben mit Smartphone, Computer und Internet überhaupt erst möglich machen.

Insgesamt war dieser erste Workshop-Tag mit dem Rhön Gymnasium Bad Neustadt ein toller Startpunkt für mögliche weitere Veranstaltungen, so dass das Technologietransferzentrum E-Mobilität auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Region Einblick in den Stand der Entwicklungen geben kann.

Besuch der Arbeitsgruppe Leistungselektronik bei Siemens und Valeo, Erlangen

Die Arbeitsgruppe Leistungselektronik aus dem Technologie-Transfer-Zentrum E-Mobilität (TTZ-EMO) Bad Neustadt und Schweinfurt besuchte unter der Leitung von Andreas Wist und Tobias Haas gemeinsam mit interessierten Studenten die Standorte der Firmen Siemens und Valeo in Erlangen.

Im mehrfach preisgekrönten Gerätewerk Erlangen von Siemens erfolgt Entwicklung und Test von Leistungselektronikkomponenten. Beispielsweise können die Produkte an einem Power in the Loop (PiL) Prüfstand auf ihre Funktionsweise und Effizienz geprüft werden. Dabei handelt es sich um Leistungsklassen bis zu einigen Megavoltampere. Des Weiteren wurde der Arbeitsgruppe die automatisierte Platinenfertigung gezeigt, in der Siemens industrielle Steuerungen nicht nur herstellt, sondern diese auch gleich in der eigenen Steuerungstechnik der Produktion selbst einsetzt. Diese beinhaltet die komplette Fertigung der Platinen bis zum Versand, der mit Hilfe von selbstfahrenden Robotern beliefert wird.

Ein weiterer Teil der Führung behandelte das Thema der Arbeitssimulation von z.B. Dreh- und Fräsmaschinen. Hierzu werden Maschinen virtuell nachgebaut und der Betrieb mit verschiedenen Werkzeugen und Werkstücken insbesondere unter Einbeziehung physikalischer Kräfte simuliert. Dieses virtuelle Prototyping ermöglicht es potenzielle Grenzbereiche der konstruierten Maschine vorab und ohne jeglichen Materialeinsatz oder Fertigungsaufwand rechtzeitig zu erkennen und zu optimieren. Genauso können hieraus Verbesserungen hinsichtlich Ergonomie und Handling abgeleitet und konstruktiv berücksichtigt werden.

Anschließend besuchte die Exkursionsgruppe Valeo, die in Erlangen Motorsteuerungen für verschiedene Fahrzeug-Hersteller konzipieren. Es wurde erklärt und gezeigt, wie der meist mehrjährige Prozess von der Planung bis zur Serienfertigung eines neuen Steuergeräts für E-Fahrzeuge abläuft, u.a. mit den Tests von Soft- und Hardware, der Untersuchung von Halbleitermodulen sowie umfangreichen Messungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Und in der umfangreichen Testumgebung wurden den Teilnehmern verschiedene Aufbauten gezeigt, von simulierten Motoren und Aktuatoren bis hin zum kompletten Fahrzeugprüfstand für aufgebaute Vorserienmodelle.

Die EMV ist ein Teil der aktuellen Forschung am TTZ-EMO. Denn die Verwendung neuer Halbleitertechnologien wie Siliziumcarbid und Galliumnitrid können zwar Vorteile für die Effizienz bieten, allerdings erzeugen sie auch hochfrequente Störungen. Somit sind Entwickler dazu gezwungen, sich mit dem Thema EMV vermehrt auseinander zu setzen, wofür sie auch die Unterstützung des TTZ-EMO in Anspruch nehmen. Den Teilnehmern wurde im Rahmen des Besuchs bei Valeo eine EMV-Kammer mit den zugehörigen Messinstrumenten gezeigt, wodurch der Umfang und die praktische Bedeutung der Thematik verdeutlicht wurde.

Den hohen Aufwand und die ausgeklügelten Testsysteme beider Firmen in dieser Größenordnung zu sehen war für die Exkursionsteilnehmer spannend. Die Hochschule und das TTZ-EMO bedanken sich für diese Einblicke.